【辽报】蛇岛的新秘密

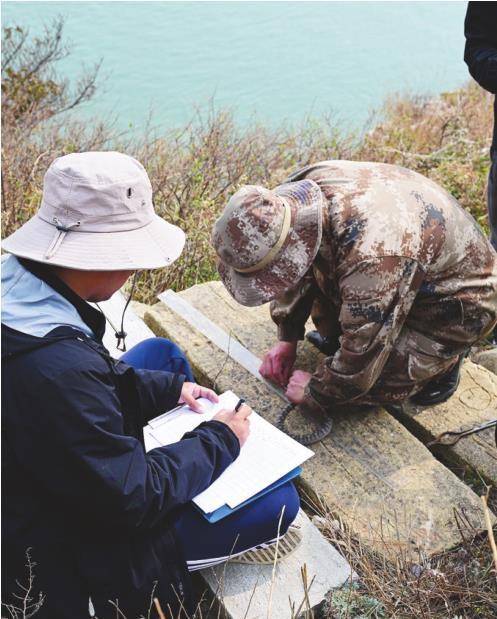

科研人员正在为蛇岛蝮尾部植入生物芯片。(本版照片由辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局提供)

猛禽是蛇岛蝮的天敌,图为猛禽抓走蛇岛蝮。

同一树枝上经常栖息多条蛇岛蝮,它们具有“避亲”策略。

科研人员开展春季蛇岛蝮生命表研究。

0.73平方公里的蛇岛上栖息着近2万条蛇岛蝮。

本报记者于雅坤

对自然的探索,架起人与自然和谐共生的桥梁。

辽东湾深处的蛇岛,以0.73平方公里的岛屿上栖息着近2万条特有毒蛇而闻名世界,从19世纪30年代起,便吸引中外科学家前赴后继地探索。1957年,我国老一辈生物学家伍律教授率队首次开展系统性考察,并将考察发现汇集成《蛇岛的秘密》一书。这本科普著作,不仅成为公众认识蛇岛的窗口,更深刻影响着人们的自然观,点燃后来者探索蛇岛的火种。

从老一辈科研人员以开拓者之姿揭开蛇岛生态链的神秘面纱,到上世纪80年代末上演800水盆运淡水救援行动,再到用科技不断解锁蛇岛新认知,60余载光阴流转,科研人员对蛇岛的守护与探索始终未停歇。尤其在1980年,辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区成立,工作人员开始常年驻岛。自此,这座孤岛,如同一座天然的实验室,为研究物种演化、生态平衡提供得天独厚的样本。2024年7月,蛇岛——老铁山候鸟栖息地入选世界自然遗产名录,其生态价值赢得国际认可。

数十载坚守,科研人员又有哪些新发现?在申遗成功一周年到来之际,记者随蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局科研人员走进蛇岛,近距离认识这座神秘的岛屿和一群“与蛇共舞”的守蛇人。

用脚步勾勒生态图谱

“上岛穿什么?”这几乎是每一位初次探访蛇岛者心中共同的疑问。翻开《蛇岛的秘密》,老一辈科研人员装扮得“像陈列在历史博物馆里的古代武士”:身着帆布护身服,手戴长筒皮手套,脚蹬厚重皮靴,头套镶着透明胶片的竹罩……包裹得严严实实,才敢踏入这片蛇的王国。

“放轻松,穿双高帮运动鞋,戴顶帽子就行。”辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局副局长王小平语气中透着从容。见记者仍有疑虑,他进一步解释,“蛇岛蝮的视力和听力都很弱,主要依靠头部的颊窝来定位猎物。这个颊窝像‘热测位仪’,能在0.1秒内感知0.001℃的温差变化,但探测范围有限。只要与蛇保持半米距离,不随意伸手,就是安全的。”

从“全副武装”到“轻装上阵”,单是着装之变,几代科研人员对蛇岛探索的认知飞跃已可见一斑。

蛇岛静卧在大连旅顺口区的西北方向,从当地艾子口港乘船出发,仅需半小时便能抵达。小岛海拔215米,远远望去,像一顶“贝雷帽”扣在海面上。岛上,巡护栈道蜿蜒延伸,沿着近1米宽的栈道前行,蛇岛蝮的身影随处可见:有的躲在岩石下,有的在草丛中窸窣穿行,更多的则盘踞在树枝上。最令人心头发紧的,是那些缠在头顶树枝上的“隐形杀手”,它们的体色与树枝浑然一体,若非尾尖偶然晃动,几乎难以察觉,让人十分担心从树下过时,它会突然掉下来。“难怪提醒要戴顶帽子。”记者恍然大悟。

突然,一只小鸟飞过,尚未来得及在枝头歇脚,一条盘踞在附近的蛇岛蝮如弹簧般弹射而出,一口咬住小鸟。小鸟最初还在挣扎,不到一分钟便被毒液麻醉停止了扑腾。紧接着,蛇岛蝮慢慢地下树,将猎物放到地上并围着转了几圈,在准确地找到小鸟的头部后,将下颌张得比头还大,开始从后脑勺吞食。目睹这一幕,有人下意识后退,有人捂住双眼又忍不住从指缝间偷看。“小型鸟类是蛇岛蝮的主要食物,它们伏在树上就是为了‘守株待鸟’,有时两三个月都难得捕获一只。”王小平说着用相机记录下这难得一见的一幕。

不过,蛇岛蝮也是大型猛禽的猎物,尤其秋季,灰脸鵟鹰、蛇雕、普通鵟等猛禽从西伯利亚等地迁徙经停蛇岛时,时常俯冲而下将蛇岛蝮抓走。就这样,蛇岛形成了“蛇吃鸟、鸟吃蛇”的独特生态链。

“《蛇岛的秘密》里记载那时有5万条,为什么现在只剩2万条?”记者一边小心翼翼地前行,一边向王小平请教。他停下脚步,神情变得严肃:“蛇岛蝮毒性强,被认为具备药用价值,保护区成立前,滥捕、盗猎行为猖獗,再加上发生过火灾,种群数量一度降到9000条。”

保护区成立后,实施严格的封闭管理,且有人员常年驻守,为蛇岛蝮种群恢复创造了条件。同时,科研工作不断深入,种群调查方法从“样方法”变为“标记重捕法”。这种方法是在首次观察到的蛇体上标记绿色,再次观察到时标记红色,通过重捕标记比例估算总量,降低了统计数据误差。自2001年参加工作以来,王小平已三次带队开展“蛇口普查”,经过严谨调查确认,蛇岛蝮种群数量目前稳定在2万条左右。

与蛇岛蝮种群数量“瘦身”形成鲜明对比的,是蛇岛生物多样性的“扩容”。

“瞧这小黄花,它叫黄花糖芥,蛇岛的特有物种。”行进中,王小平不时介绍蛇岛上的植物。蛇岛上的植物非常丰富,绿油油的叶丛中夹杂着白的、黄的、紫的小花,漂亮得令人一时忘了这是毒蛇的王国。《蛇岛的秘密》中提道,当时科研人员采集了百余种植物标本。2008年,保护区与中科院植物所联合对蛇岛、老铁山开展的植物本底调查带来全新认知,2.3万余张照片记录下3609份采集的标本,最终鉴定出维管束植物达725种,其中蛇岛占240余种。

交谈间,王小平突然停下,举起胸前的望远镜进行观察,原来一只飞鸟正掠过蛇岛上空。作为东亚——澳大利西亚鸟类迁徙通道上的关键驿站,面积较小的蛇岛是绝佳的观测点。除驻岛人员每周沿固定样线巡查3至4次外,望远镜不离身已成为科研人员的习惯。正是这份坚守,使他们陆续发现40种新记录鸟类,包括白头鹤、白鹤、白腹隼雕等国宝珍禽。如今,保护区鸟类名录已扩充至375种。

从南到北9391步、从东到西6609步,保护区科研人员的足迹,无数次覆盖蛇岛。每一次观察、每一份数据,都被精心编织进生态图谱。《蛇岛老铁山保护区植物图谱》《蛇岛老铁山保护区鸟类图谱》《绿野寻踪——蝮蛇的故事》等一本本凝结心血的科普著作,成为外界了解蛇岛的全新窗口。

用科技解锁生命密码

随科研人员一直上行,爬到半山腰时,一块十多米高的石壁出现在眼前,石壁下方密密麻麻布满大小不一的窟窿。“海蚀洞!”众人几乎不约而同地脱口而出。

《蛇岛的秘密》曾重点介绍这些出现在半山腰的海蚀洞和波痕石,认为“蛇岛是从海底逐渐往上升的”“蛇岛海拔100米高以下的部分,曾淹没在海里”。地质学家结合岛上的地层及地质构造逐渐揭开蛇岛的来历——6亿年前,蛇岛和辽东古陆一起从浅海环境上升为陆地。千万年前,喜马拉雅造山运动导致渤海区域断裂下陷,海水涌入形成渤海海峡,在整体下沉中,蛇岛因局部地壳提升而与大陆分离,成为渤海中的孤岛。

核心谜题随之而来,脱离大陆后的孤岛淡水匮乏,蝮蛇为何能存活下来并进化成世界独有物种?为解开这些特殊物种的生存和遗传密码,科研人员孜孜不倦。

每年5月、6月是蛇岛蝮捕食候鸟的活跃期,保护区科研人员会抓住时机开展春季蛇岛蝮生命表研究。2014年,直径0.8毫米、长8毫米的生物芯片被注入蛇岛蝮尾部皮下,标志着科研人员对蛇岛蝮的研究进入“数字时代”。

如今,1700余条被标记的个体,如同携带身份证的“岛民”,其体长、体重、年龄、活动轨迹等数据被详细录入数据库。重捕数据分析揭示出惊人规律:85%的蛇岛蝮在捕食期活动范围不足50平方米,连续两年“蹲守”同一棵树捕食的概率高达85%。更令人称奇的是其“归巢本能”,科研人员曾实验将蛇岛蝮移至300米外,它竟在2天内返回原捕食地。“减少移动、节省能量、在熟悉的环境捕食,这是蛇岛蝮能忍饥挨饿在孤岛生存的智慧。”王小平说。今年重捕到的一条蛇岛蝮显示,它的年龄已超过30岁,成为近年来发现的年龄最大的一条蛇。

科研人员还发现,蛇岛蝮与多数蛇类不同,有两个休眠期。除了常见的冬眠,在候鸟北上、食物匮乏时,它们会潜伏起来,进入“夏眠”,待9月、10月南下的候鸟途经蛇岛时,再度活跃起来。更精妙的是,其季节性活动和昼夜活动高峰期,与鸟类的迁徙节奏精准同频,这种跨越物种的“时间默契”,被认为是蛇岛蝮“修炼”的生存绝技。

在孤岛上,蛇岛蝮种群密度高,极易因近亲繁殖导致种群衰退,它们是否有“避亲”之策?为了摸清蛇岛蝮在繁殖期的活动规律,科研人员在其结束冬眠出蛰后,为它们绑上可主动发射信号的无线电发射器进行行踪追踪。结果显示,雄蛇在繁殖期前会进行远距离移动,甚至会跨越多条山沟或从山脚爬到山顶,在有限的岛屿空间内尽量避免近亲繁殖。

微卫星标记技术则进一步揭开了它们的“社交法则”。同一棵树上经常聚集着十几条蛇,亲缘关系测定显示它们并非近亲。“这说明蛇岛蝮除了会主动扩散到远处,还能识别出与自己有亲缘关系的个体,避免近亲交配。”王小平说。这种“识别能力”的具体机制仍是未解之谜,但这种本能已为研究种群基因多样性保护提供了重要线索。

保护区还与中科院成都生物研究所开展合作,将研究深入基因层面。通过分子生物学手段,科研人员在蛇岛蝮的基因序列中发现了适应长期静止及休眠、抗血栓形成、昼夜节律调节和肌肉萎缩缓解等方面的基因。这些“岛屿特化基因”,解释了蛇岛蝮为何能长时间栖居树枝不动而保持健康,也为理解生物对极端环境的适应机制打开新视角。

在蛇岛一处人工蓄水池旁,一座微型气象站格外引人注目,不远处,一条尾巴绑着白胶带的蛇岛蝮正在草丛中爬行。“胶带绑着传感器,它只要一活动,我的手机后台就有数据显示。”科研人员冯曙光随即调出5月16日、20日、23日的数据,图表显示同一条蛇在这3天中的活动量、高峰活动时间段有明显差异。

这是保护区今年与中山大学开展的一项新研究项目,正试图探究一个新命题:在全球变暖的背景下,这座孤岛的“主人”是否会通过调节行为或生理机制,续写与环境共处的传奇?

蛇岛蝮,还有太多的生命密码值得研究。

用热血书写生态答卷

“这里就是当年科考队抢滩登陆的地方。”跟随科研人员完成样线巡查,保护区工作人员将记者引至蛇岛东南侧的卵石滩。这座呈东南——西北走向的岛屿,向阳面是坡沟,背阴面是悬崖。68年前,科考队员正是在这片滩涂上支起两顶帐篷,借着风灯昏黄的微光,连夜解剖标本,为揭开蛇岛之谜获取了第一手珍贵资料,也将冒险拓荒、不畏艰辛的科研精神播撒在这里。

保护区成立之初,驻岛条件异常艰苦。30平方米的铁皮监测站,封闭性差,驻岛人员清晨醒来,常与床头游走的毒蛇“四目相对”。这座简陋的小屋,最终在一场台风中被掀翻。40余年间,监测站历经4次更新,如今,三层高的科研监测楼巍然耸立,风力与太阳能供电系统稳定运行,净水设备、信号塔等设施一应俱全。驻岛生活和科研环境今非昔比,但科研人员“与蛇共舞”的勇气和执着,始终未变。

“这些小白点,就是被蛇咬后留下的‘纪念’。”王小平伸出左手,指缝间8个细小的穿刺瘢痕清晰可见。这位被称为蛇岛“活地图”的科研工作者,与蛇岛蝮打交道24年,3次遭遇蛇咬,却始终坚定不移。

最惊险的那次,发生在2005年5月10日,那是一条刚结束冬眠、毒液充盈的蛇岛蝮。当时由于工作经验不足,王小平手指捏蛇的位置靠后些,毒蛇猛地挺身回头,隔着厚帆布手套,狠狠地咬了他的左手。两个半小时后,王小平赶到医院,当解开捆扎手腕防止蛇毒扩散的绳子时,胳膊就像吹了气一样,瞬间肿胀起来,一直肿到腰部。“当晚疼到恨不得直接砍掉胳膊!”王小平回忆起当时的情形仍心有余悸。医生用粗针头在他的指缝间穿刺放血,血柱喷射半米多远,8针下去,他才感到缓解。这次被咬,王小平住院17天,半边身子经历脱皮。被咬的左手因指尖神经未能及时疏通,至今仍处于麻木状态。

然而,“一朝被蛇咬”的恐惧并未在王小平身上发生,他反而将每一次被咬的经历视为珍贵的破坏性试验。这种“把疼痛转化成科研养分”的精神,成为蛇岛科研团队的真实写照。

“在岛上,没人盯着干活,想搞科研,还是混日子,全看自己。”说这话时,冯曙光看到蓄水池里有一只死去的落鸟,于是赶紧拿起抄网打捞,“太可惜了,没能及时发现,泡得太久,没法给蛇岛蝮加餐了。”作为保护区科研队伍中的年轻一代,冯曙光坦言,他眼里有活儿,都是跟着王小平学的。

王小平则提起已退休的老局长孙立新对自己的影响。为了防范偷猎、深入观察蛇岛蝮习性,孙立新曾一年驻岛长达240多天。在这一代科研人身上,还曾上演过“八百水盆大救援”的故事。那是1989年,蛇岛3个月未下雨,耐饥不耐渴的蛇岛蝮生命受到严重威胁。孙立新和同事筹集800个水盆,用巡逻船一趟又一趟往蛇岛运淡水,帮助蛇岛蝮度过危机。也是在此后,保护区在岛上挖井,修了蓄水池,为蛇岛蝮解决了饮水问题。

如今,蛇岛已布设30多处探头,实现远程监控,但驻岛值守仍是保护区男性工作人员的“必修课”。他们平均每年在岛上坚守40余天,若遇科研项目,驻守时间更长。“能坚持下来,除了这是工作职责,更多的是发自内心的热爱,能将工作和热爱融为一体,是一件幸福的事。”王小平说。

这份热爱,结出了累累硕果。40多年来,在蛇岛科研人员的共同努力下,保护区主持参与22项课题研究,发布中英文论文近百篇,为蛇岛的保护与研究作出卓越贡献。

从《蛇岛的秘密》揭开这座神秘岛屿的面纱,到蛇岛入选世界自然遗产受到全球瞩目,一代代科研工作者用热血与坚守书写生态保护的精彩答卷。而蛇岛那些尚未解开的秘密,正等待年轻一代以同样的热忱与执着继续探索,续写人与自然和谐共生的崭新篇章。

腾讯微信

腾讯微信

首 页

首 页

信息公开

信息公开

公共服务

公共服务

互动交流

互动交流